宁德时代“失宠”于特斯拉?其实它早已瞄准这一万亿级市场

当所有人都已默认宁德时代(300750.SZ)早已打上特斯拉标签时,双方的合作却传来“变数”。

日前,有外媒报道称,特斯拉已与LG化学签署协议,其在上海超级工厂的量产Model Y电动车将装配LG化学提供的圆筒型镍钴锰锂电池。

这意味着特斯拉在国产Model Y车型上不再搭载宁德时代电池,LG化学将成为国产Model Y的独家电池供应商。

这一消息被外界解读为,宁德时代不再是特斯拉在中国市场的“宠儿”,其市场地位或将被LG化学取代。

事实上,自2020年以来,宁德时代的市场霸主地位屡次受到LG化学的威胁。

今年3月,LG化学装机量首度超过宁德时代,坐上全球动力电池头把交椅。8月,宁德时代以2.8 GWh的装机量重回单月全球第一,市场份额为25.9%。

但从全年累计装机量来看,LG化学略胜宁德时代一筹。1-9月,LG化学在全球电动车电池市场以19.9GWh的供给量排名第一,市占率24.6%;其次为宁德时代,市占率23.7%;日本松下排名第三,市占率为19.5%。

若此次特斯拉国产Model Y全数电池订单归LG化学的报道属实,则其在市场上的排名将更加稳固。

面对LG化学猛烈攻势,宁德时代不甘示弱。一方面,继续扩大朋友圈,夯实动力电池市场地位;另一方面,寻找动力电池以外的增量市场成为该公司的当务之急。

对宁德时代而言,其在国内市场动力电池占有率已超过“半壁江山”,向上增长空间已十分有限,寻找下一战场尤为迫切。

弯道超车

储能正是宁德时代选择的“突破口”。

该公司在回答投资者提问时明确表示,储能未来的市场规模甚至可能超过动力电池,可以用万亿产值来衡量。

而储能电池和动力电池互为一体两面,二者相互促进,相互依存。

在动力电池方面,宁德时代在行业上、下游均占据强势地位,在电池主要原材料钴、锂、镍端均有布局。由于储能电池与动力电池在电芯原材料方面基本相同,因此储能电池也会受益于其动力电池资源优势。

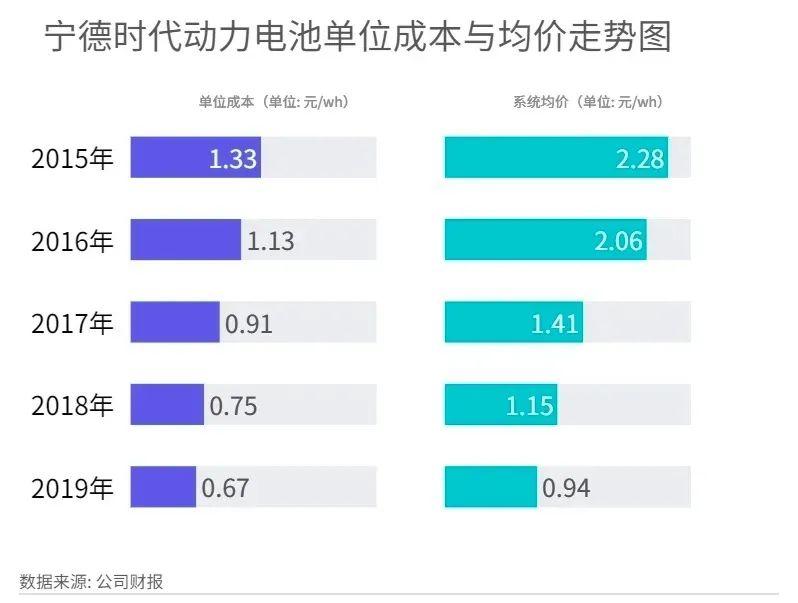

与此同时,动力电池庞大的规模效应也在带动储能系统成本节节走低。

实际上,这家全球最大的动力电池生产商在储能市场已实现弯道超车。

权威行业机构发布的《储能产业研究白皮书2020》显示,在2019 年中国新增电化学储能装机规模排名前十位的储能技术提供商中,宁德时代以近400MWh的绝对优势超越连续两年占据榜首的南都电源,成功摘冠。

装机规模不断提升的背后是宁德时代在该领域的不断加码。而连续两年的运筹帷幄,也让该公司的储能业务驶入快车道。

财报数据显示,2018年该公司储能营收为1.89亿元,较上年增长1051.89%,而2019年则在此基础上增长了超过2倍,突破6亿元大关。

宁德时代储能业务的飞速发展,还得益于其掌舵人曾毓群在该领域的合纵连横。

凭借规模与品牌优势,曾毓群在全球范围内笼络了诸如Powin Energy、易事特、国网综能等众多颇具实力的储能合作伙伴。

在宁德时代的储能布局中,其合作伙伴既有终端客户,也涉及PCS、BMS等领域。曾毓群搭建的这条完整储能产业链覆盖上中下游,已雏形初现。

不过,与被光环环绕的动力电池业务相比,宁德时代储能业务的公众认知度并不高。鲜为外界所知的是,储能是其核心战略目标之一。

黎明前夜

宁德时代最早涉足储能可追溯到2011年。

该公司副董事长兼首席战略官黄世霖曾表示,“早在宁德时代成立之初,就确定了两个主要的业务方向,一个方向是做动力电池,另外一个方向就是做储能电池”。

这一年,当时世界上规模最大,集风电、光伏发电、储能、智能输电于一体的张北国家风光储输示范工程电池招标结果出炉,宁德时代的前身ATL成为四大电池供应商之一,无限荣光。

但宁德时代没有选择乘胜追击,而是将精力集中在先行崛起的电动汽车市场。随后几年中,该公司动力电池业务一路高歌猛进,于2017年完成对比亚迪的反超,成为新的王者。

相比而言,宁德时代在储能领域的布局直到2018年才迎来转折。这一年,国内储能产业出现拐点,一方面锂电储能系统成本快速下降,一方面电网公司大规模投资储能,在国内掀起一股“储能热潮”。

或许曾毓群正是看准这一时机,开始加大储能攻势。他的第一步是在公司架构上设立储能事业部,将该业务列为重点发展领域,而后通过成立子公司、建设项目基地、与外界联合的方式一路开疆扩土。

2020年以来,宁德时代的攻势尤其凶猛。

在曾毓群的带领下,宁德时代联手国网综能集团开启新一轮储能攻势。目前,双方规划在福建宁德打造的GW级储能工程项目已经通过备案,这是国内已知规模最大的储能项目。此外,双方还计划在山西建设大型独立储能电站。

经过一系列令人眼花缭乱的合纵连横后,宁德时代成功在储能新增装机上夺魁。曾毓群下一步的野心或许是,在这条新赛道上,将竞争对手们远远甩在身后。

不过,正如他在今年两会提案中所言,过去10年,锂电池性能提高了3倍,成本下降了90%,在储能领域的商业化应用条件基本成熟。但储能大规模推广还存在政策和标准上的众多难题待解。

在业内人士看来,这些难题未解决前,储能产业还处于黎明前的黑暗阶段。

黎明前夜,曾毓群能否将储能板块打造成继动力电池之后的又一张“王牌”?还有待时间和市场的双重检验。