氢能源汽车将爆发,据说这个技术让制氢成本骤降80%

氢能,作为一种清洁、高效、可持续的新能源,已成为全球能源技术革命的重要方向和各国未来能源战略的重要组成部分,引发着一波又一波行业热潮。

氢气从哪儿来?最常见的方法就是通过水裂解产生氧气,进而形成氢气。但在其产生的电/光电催化析氧反应(OER)过程中,会限制整体的能量转换效率。

基于此,科研人员研究出金属铱作为催化剂加速反应效率,不过因成本过高并没有得到广泛应用。找到一种既保证催化效果又价格低廉的替代品,成为产业界和学术界急需攻克的难关。

此时,“核爆级”低价制氢技术的出现,不仅成功的解决了这一难题,更成为了业内焦点。

近日,浙江大学化学工程与生物工程学院侯阳研究院课题组,通过仿生学的方法,设计并开发出一种单原子OER催化剂,可降低80%的制氢成本,同时大幅提升了OER反应的稳定性。该成果已被知名学术期刊《自然通讯》在线报道。

“核爆级”技术问世

侯阳课题组通过仿生学方法,从材料的原子结构开始剖析。他们发现叶绿体中存在一种金属——氮配位卟啉结构,可收集太阳能,利用光合作用氧化反应分解水,并释放出氧气。

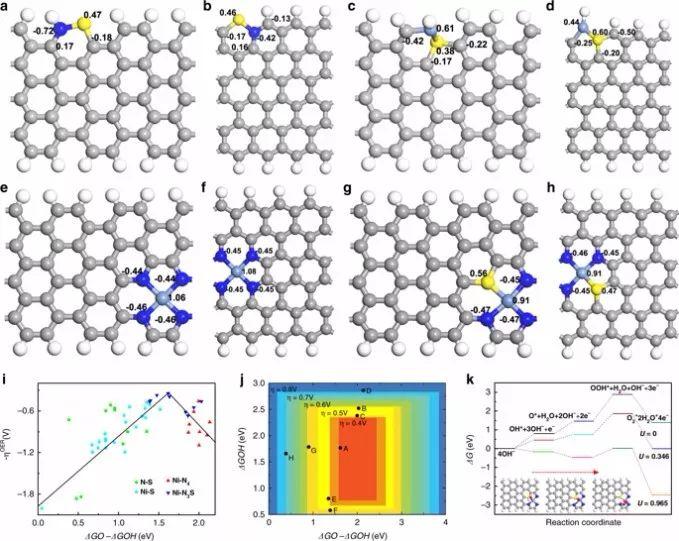

“近年来,类似镍、钴、铁等过渡金属与氮配位掺杂的碳材料被认为是OER反应过程中催化剂的有力候选者。”侯阳介绍,于是他们进一步分析发现了镍-氮配位掺杂的碳材料。在这一特殊结构中,四个氮原子“拉着”金属镍原子,吸引氢氧根离子吸附,降低了各种中间环节的转换难度,进而加速氧气析出。“与析氢反应相比,析出氧气是四电子反应,相对来说更难制备,把氧气产生了,氢气制备的问题就迎刃而解。”

为了加快催化效率,侯阳课题组用一个硫单原子替换了一个氮原子,进一步优化了材料表面的电荷分布,同时采用特殊工艺,将镍-氮材料“锚定”在碳基底上,规避了材料的不稳定性,最终使这种新型催化剂电极在碱性条件下表现出优异的电催化水裂解析氧活性和稳定性。

实验发现,该课题组研制的镍单原子锚定氮-硫掺杂的多孔纳米碳催化剂,相比市场上广泛应用的商业铱基催化剂的过电位降低了大约5%,也就是说驱动反应的能量降低5%,同时成本降低了80%以上,并且稳定性大幅度提高,展现出工业级电解水制氢的潜能。

对于未来的应用,侯阳认为,OER析氧反应是水裂解器件和金属—空气电池的核心过程,这项成果或将助力新一代氢能汽车大规模降低燃料成本。与此同时,本次研究不仅设计并开发出一种高效稳定的过渡金属-氮-硫原子级电催化剂,还为如何设计低成本高活性人工固氮合成氨、二氧化碳高值化利用和氧还原催化材料的设计提供了新的思路。

燃料电池起飞在即

实际上,这只是众多低价制氢新技术中的其中一例。随着全球对氢能源的重视度不断提高,低价制氢的方法也不断被刷新。就在刚刚过去的4月份,由日本金泽大学、东北大学等组成的联合研究小组也曾宣布了其最新研究发现:经特殊设计的石墨烯有助于低价制氢。

之所以氢能能够得到众多科学家的青睐,源于氢能超越于部分传统能源的关键,即在发电、供热之外,还可“直接”作为交通能源。

去年,李克强总理在日本丰田汽车北海道厂区的展厅里,看到了一款名为“MIRAI”的氢燃料轿车,一次加满氢只需3-4分钟,续航里程却可达650公里。这无疑让专注于创新体系建设、从高速增长转向高质量发展的中国一下子“确认了眼神”。

其实,早在《“十三五”国家科技创新规划》中,发展氢能燃料电池技术就已被“划过重点”,而《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》则进一步规定了中国氢能的发展目标:到2030年,燃料电池车辆保有量要“撞线”200万,加氢站数量达到1000座,产业产值将突破10000亿元。

今年两会期间的《政府工作报告》,更是多了一条——“推动充电、加氢等设施建设”。

氢能源成了国家能源战略中的重点猎捕对象,底气何在?原国家能源集团总经理凌文曾透露过这些数据:中国现有工业制氢量已达2500万吨/年,这是什么概念?光这些就能养活约1亿辆燃料电池乘用车……

而在需求层面,中国拥有的天然大市场,尤其是“世界第一汽车大国”的新能源汽车潜在使用量,也使得“中国氢能未来有无限的发展可能”。

如今,低价制氢技术的不断刷新,让曾被戏称为“基建狂魔”的中国,从“制造”到“智造”,中间只隔了一个,氢。

/ END /

免费参加最具影响力电力市场盛会

2019年6月1日-2日,北京能见科技发展有限公司联合中国电力科学研究院、能源基金会共同举办“2019(第三届)电力市场国际峰会(EM.IS)”。峰会将邀请国际电力市场机构、各主管部门、电力交易中心、售电公司、增值服务公司、金融机构等齐聚北京,共同研讨电力现货市场、电力金融市场等相关话题。