淘汰火电水电交流电?预定诺奖?“室温超导”引爆能源圈

文/饱饱

编辑/周夫荣

继美国科学家宣布核聚变、ChatGPT在人工智能上的突破、马斯克宣布三项创新性目标、无限能源后,全球科学领域再次迎来一项重大的科技事件。

3月7日,美国罗切斯特大学的物理学家兰加·迪亚斯(Ranga Dias)及其团队在美国物理学会会议上称,他们在最新的实验中研发了一种由氢、氮和镥组成的材料,约在21℃的温度以及1G帕(约相当于1万个标准大气压)的压力下进入超导状态。3月9日,国际著名学术期刊《自然》杂志发表了该团队的论文。

图:本次发表的论文

本次论文发表后,迪亚斯自称,这将是一项重塑21世纪的革命性技术,也有人已将其称为“第四次科技革命”。

之所以引起如此大的反响,是因为超导材料和超导技术具备广阔的应用前景。据悉,该项技术可以利用零电阻特性输电,在特高压超高压领域,最大限度地降低电力损耗。全球电力数据报告显示,仅中国每年电力系统的损耗就达1000多亿千瓦时,寻找超导材料成为研究重点。业内人士称,这项技术完全可以淘汰火电水电,并且制造出超强的计算机。

电网方面,室温超导技术的实现,意味着直流电系统可以被广泛应用,有可能导致交流电系统逐渐被淘汰,这将对已经有的电力设备的电力设备、生产工艺、用电设备等产生颠覆性影响。

在中科创星创始人米磊博士看来,超导之于能源领域,就是半导体之于信息领域。过去60年,信息革命依靠的是半导体材料的突破,未来60年的能源革命,依靠的是超导材料。

实际上,这并非是一个全新的概念。早在2020年10月14日,《Nature》就发表了一篇兰加·迪亚斯教授类似的论文,首次实现了 “室温超导”,这篇论文引发了全球轰动。

不过,在2022年9月26日,《Nature》不顾该论文的全部九位作者极力反对,决定撤稿。当天的新闻栏目报道称该研究存在严重问题,这也成为2022年最轰动的学术争议事件之一。

图:被撤回的论文

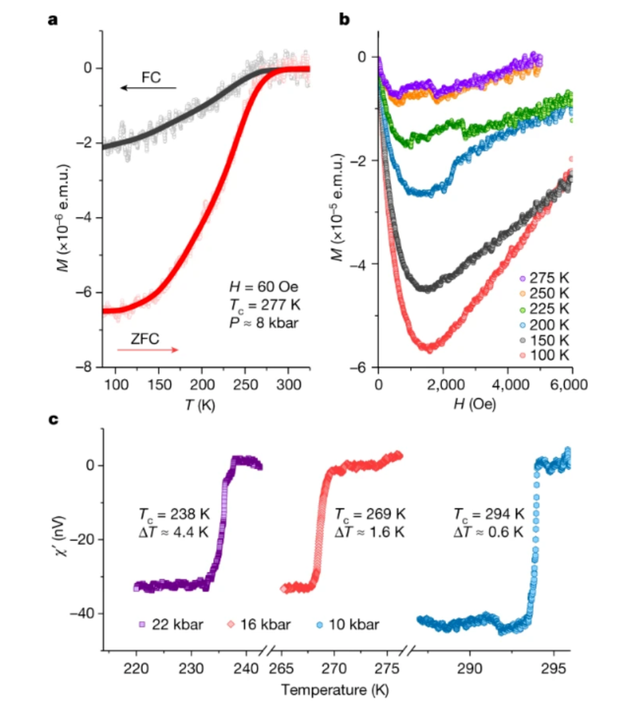

对比上次的研究结果,本次论文的研究结论有了很大提升。同大部分超导的文章一样,Dias研究团队对样品电输运、磁化率及比热进行了测量。

在电阻的测量结果中,左图中10、16、20kbar(1、1.6、2.0GPa)下的电阻测量结果,三个电压下电阻都降低到了0,这正是超导体的主要特征之一。

在对磁化率的测量中,a图是60Oe(Oe是高斯单位制中表示磁场强弱的单位,可以理解为高斯,即1T=10000Oe)下8kbar(0.8GPa)的磁矩随温度的变化图,可以明显看到其Tc为277K(4℃),b图是磁矩与外磁场的关系,同样符合超导体的特征。

上海市高温超导重点实验室主任、上海大学教授蔡传兵认为,迪亚斯本次的研究成果有两个亮点,第一是把原来所需的极端高压267GPa变成了一个相对低的压力1GPa。第二个亮点是迪亚斯采用了一个新的元素组合,引入了稀土金属——镥元素(Lu,Lutetium),合成了三元氢化物(N-Lu-H),和他以前采用的碳硫氢化物不同。本次迪亚斯展示出的研究成果有一定可靠性,但蔡传兵表示,室温超导所需的1GPa压力仍属于高压范畴,距离实际应用仍非常遥远。

正因如此,业内普遍得出室温超导可能停留在概念上的结论。相关研究成果是否真实,有多大的应用前景等问题还具有很大的不确定性。

但是,从文章来看,论文中的结果或许并非不可行。Tc最高处的压强为1Gpa,大约1万个大气压,虽然还是很大,但相比于之前的270万个大气压,已经小了很多。

这有利于实验方面的数据验证,因为同行能否重复是科学结果验证的关键。

按照迪亚斯发表的论文,整个实验分为两步:第一,先合成出样品;第二,加压测试样品的性质。

然而在合成样品阶段,很多关键细节并不清晰。原因在于迪亚斯以申请专利为由,并没有透露材料合成的细节,这为同行重复实验带来了一定挑战。

上次迪亚斯氢化物室温超导论文的撤稿原因或许也与此相关。在其合成氢化物室温超导后,实现的压强高达270GPa,但迪亚斯未披露原始数据,后续多个研究组试图重复该实验未果,致使多人认为其在磁化率的数据处理中使用了错误的方法。

不过,在最近的论文中,迪亚斯表示,他与 Nature 分享了他所有的原始数据。

目前,已有研究小组尝试在镥-氢化合物上观测超导性能。中国科学院物理研究所研究员罗会仟表示,目前已有商用产品,但在合成材料的过程中,需要怎样的压力和温度条件,以及具体的原料组成还需要参与验证的实验小组各自摸索。其个人估计,可能需要几周或者一两个月的时间,就会有实验室完成对这项工作的验证。

根据业内人士的判断,新型的室温超导体将改变几乎所有使用到电能的技术,并将为电子设备、磁悬浮列车和核聚变发电厂带来全新的可能性。这一切都昭示着,第四次工业革命不止是蓝图而是已经发生。如何将室温超导新材料的发现应用到任何规模的现实世界中,是该项技术研究的重中之重。

END